2月7日(土)早稲田奉仕園スコットホールで「武藤徹さん『きらめく知性・精神の自由』出版記念シンポジウム」が開催された。

武藤徹さんは1925年生まれ、1947年東京帝大数学科を卒業し旧制・都立第四中学(現・戸山高校)に赴任した。東条英機が幼年学校入学前に2年間戸山に在籍したので、武藤さんが赴任したころは「二度と東条を出してはならない」が教員の合言葉になっていた。そして86年まで39年間戸山で数学を教えた。そのかたわら「父母と教師の教育懇談会」、35年も続く戸山の教育について話し合う会「戸山の教育を語る会」、近隣の労働組合30とともに結成した大久保共闘会議にも熱心に参画された。

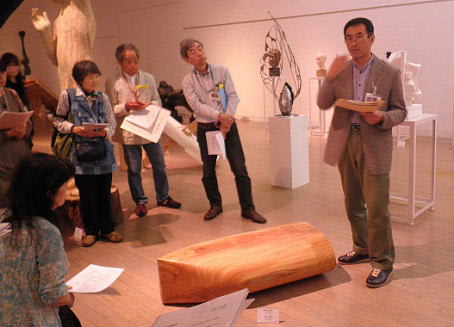

![]()

この日のあいさつで「7年前著作集を合同出版から出版したときは「しのびよるファシズムに抗して」が目的だった。ところが8年後のいまや大手を振って闊歩している。かつて日本は平和のためといって2000万人の人を虐殺した。戦後日本人は地球上から戦争をなくそうという誓いを立てた。それが日本国憲法だ。戦争を終わらせることが日本の責務ではないか」と述べた。

![]()

「きらめく知性・精神の自由」(桐書房2013年9月25日発行 64p本体価格600円)

この日のゲストスピーカーは、市川須美子さん(獨協大学)と浜矩子さん(同志社大学)の2人だった。わたしは浜さんのお話が印象深いので、そちらを中心に紹介したい。

漫談のような話し方だったが、あとで振り返るといろいろ示唆に富むお話だった。なお、テープを録ったわけではないので、ディテールは違っているかもしれない。

輝かしく朽ち果てることがない知恵を求めて 浜矩子さん

![]()

武藤先生の著書のタイトル「きらめく知性」から、クリスチャンのわたしには旧約聖書の知恵の書の「知恵は輝かしく、朽ちることがない」という言葉が思い浮かんだ。

恐ろしい現実が進行している現在、まさにいま必要なものだ。

「アベノミクス」を振りかざす男がいる。わたしは「アホノミクス」と命名した。はじめは品のないいい方だと思ったが、いまでは「ドアホノミクス」と呼んでいる。また安倍首相は「取り戻す」という言葉を好む。

●「日本を取り戻す」

第二次安倍政権は2012年12月に始まったが、そのスローガンは「日本を取り戻す」だった。いったい「どんな日本」を「だれから」取り戻そうとしているのだろうか。わたしは「どんな」は「大日本帝国」であり「だれから」は「国民」から取り戻そうとしていることを確信するようになった。

1年前の2014年内閣総理大臣の年頭所感はわずか1700字程度のものだが、3回「取り戻す」が出てきた。まず「強い日本を取り戻す」、次に「強い経済を取り戻す」、最後に「誇りある日本を取り戻す」だった。安倍総理が「強さ」と「力」に固執していることがよくわかる。

その半年後の6月、チーム安倍は「日本再興戦略改定版」を閣議決定した。そのキーワードは「日本の「稼ぐ力」を取り戻す」だった。なんと品の悪い、えげつない言葉だろう。

また安倍内閣は、国民国家、民主主義国家の国民と国家の関係を逆転させようとしている。国家は国民のために奉仕するために存在する。国家は顧客満足度を最高にすべく活動し、それを前提に国民は税を払う。

ところが「稼ぐ力」は、競争力、技術革新、生産性などとセットになるが、国民一人ひとりが「稼ぐ力」を自分の課題として受け止めなければ明日はないという書き方になっている。そうは書いていないものの「総員一層奮励努力せよ」という言葉が透けて見えてくる。国民が国家のためにサービスを提供する。何とも恐ろしいことだと思った。

地方創生にせよ女性活躍推進にせよ、「国民が国家のために」という文脈で読む必要がある。たとえば女性活躍推進は、日本の成長力のため、未利用の人的資源の有効活用という文脈で語られており、女性の人権や性差別については一言も触れられていない。

安部は「すべての女性が輝く社会」とか「輝く女性」をキャッチフレーズにしている。輝くを英語でいえば「shine」だが、これを日本語読みにすれば「死ね!」だ。お国のために死ぬまで働けというのだろうか。

●おとなになる

教育の最大の課題は「子どもをおとなに育てること」だ。戸山高校では高1で教室に入った瞬間からおとなとして扱われた。

おとなと子どもの違いは「人の痛みがわかる」ことだ。おとなは、人の痛みを自分の痛みとして受け止められる。子どもに「もらい泣き」はできない。

これがチームアホノミクスをやっつける最大の武器になる。彼らは幼児性丸出しで幼児的凶暴性を身にまとっている。チームアホノミクスのリーダーは、あえていう必要はないが、安倍ともうひとり大阪のあの人だ。

●陰謀チーム

国民と国家を逆転させ、大日本帝国や富国強兵を再興しようというアホノミクスをいかに打ち倒せばよいのか。もちろんおとなの知性を武器にするのだが、具体的にどうすればよいのか。その鍵は平和のための「陰謀」、希望のための陰謀チームだ。

旧約聖書の言葉をもうひとつ紹介する。

「慈しみとまことはめぐり合い、正義と平和は抱きあう」

詩篇に出てくる言葉だ。何気なく読み飛ばしてしまいそうだが、心して読むと「慈しみとまこと」はめぐりあわず、すれ違うことに気づく。たとえばパレスチナ問題で、パレスチナの正義とイスラエルの正義はめぐり合わずすれ違う。正義と平和は「抱きあう」のでなく「いがみあう」のが現実の姿だ。それにもかかわらず「慈しみとまことはめぐり合い、正義と平和は抱きあう」ようにするのが、輝かしい知恵である。

すぐにでも、陰謀チームを身近の人とつくって、アホノミクスを阻止することを追及しよう。その際わたしたちを待ち構えてくれるのが日本国憲法である。

もう一人のゲストスピーカーの市川須美子さんは教育法の学者で、「日の丸・君が代裁判と戸山「教育」」という講演をした。

![]()

東京都教育委員会は、2003年10月に、卒入学式の国旗掲揚・国歌斉唱のやり方を細かく決め、職務命令に従わないものは処分する通達「10.23通達」を発出した。戸山で同期だったKさんなど3人の先生がわたしを訪れ相談を受けた。そのときひらめいたのが「いわゆる勤評長野方式における自己評定義務の不存在確認の訴訟だった」。10.23通達からわずか3か月後、予防訴訟が始まった。3人がまたたく間に200人の訴訟団になった。ただ当初弁護士も二の足を踏み、教育法学者からも「もし敗訴したらかえってマイナスになる」といわれた。ところが2006年9月の一審判決は完全勝訴だった。しかし控訴審以降、さまざまな日の丸君が代裁判で敗訴が続いた。その後2011年6月の最高裁判決で、外部行為の強制が「間接的には被強制者の思想良心を制約する」ものであることは認められ、等比級数的に処分が加算されることは違法とされた。

戸山で、「いろんな解答があってよい。大事なのは論理」ということを学んだ。いろんなかたちで戸山の教育は自分の底流となっている。

予防訴訟を考えたのも戸山の卒業生、原告にも戸山の関係者がおり、10.23通達後、支援する元保護者の運動をいち早く始めたのも戸山の関係者、卒業式委員長の生徒が「これ以上、先生をいじめないで下さい」と答辞でスピーチしたのも戸山、最高裁判決で少数意見を付けた判事も戸山の卒業生だったそうだ。たいした学校である。

☆10年前の2005年9月、同じスコットホールで「もうひとつの戸山祭」という集会が行われた。わたしは戸山の卒業生でも元保護者でもなかったが、誘われて参加した。

「戸山が『戸山』でなくなる?!」というタイトルの当時の資料が手元にある。

武藤先生は「戸山らしさはどのように形成されてきたか?」で戸山の歴史を話されたようだ。内容は「きらめく知性・精神の自由」のダイジェストだった。10.23通達や1947年の教育基本法、当時の「卒業式委員会だより」まで出ている。「黄色いリボン運動」という日の丸・君が代に反対の意思表示運動があったようだ。

武藤徹さんは1925年生まれ、1947年東京帝大数学科を卒業し旧制・都立第四中学(現・戸山高校)に赴任した。東条英機が幼年学校入学前に2年間戸山に在籍したので、武藤さんが赴任したころは「二度と東条を出してはならない」が教員の合言葉になっていた。そして86年まで39年間戸山で数学を教えた。そのかたわら「父母と教師の教育懇談会」、35年も続く戸山の教育について話し合う会「戸山の教育を語る会」、近隣の労働組合30とともに結成した大久保共闘会議にも熱心に参画された。

この日のあいさつで「7年前著作集を合同出版から出版したときは「しのびよるファシズムに抗して」が目的だった。ところが8年後のいまや大手を振って闊歩している。かつて日本は平和のためといって2000万人の人を虐殺した。戦後日本人は地球上から戦争をなくそうという誓いを立てた。それが日本国憲法だ。戦争を終わらせることが日本の責務ではないか」と述べた。

「きらめく知性・精神の自由」(桐書房2013年9月25日発行 64p本体価格600円)

この日のゲストスピーカーは、市川須美子さん(獨協大学)と浜矩子さん(同志社大学)の2人だった。わたしは浜さんのお話が印象深いので、そちらを中心に紹介したい。

漫談のような話し方だったが、あとで振り返るといろいろ示唆に富むお話だった。なお、テープを録ったわけではないので、ディテールは違っているかもしれない。

輝かしく朽ち果てることがない知恵を求めて 浜矩子さん

武藤先生の著書のタイトル「きらめく知性」から、クリスチャンのわたしには旧約聖書の知恵の書の「知恵は輝かしく、朽ちることがない」という言葉が思い浮かんだ。

恐ろしい現実が進行している現在、まさにいま必要なものだ。

「アベノミクス」を振りかざす男がいる。わたしは「アホノミクス」と命名した。はじめは品のないいい方だと思ったが、いまでは「ドアホノミクス」と呼んでいる。また安倍首相は「取り戻す」という言葉を好む。

●「日本を取り戻す」

第二次安倍政権は2012年12月に始まったが、そのスローガンは「日本を取り戻す」だった。いったい「どんな日本」を「だれから」取り戻そうとしているのだろうか。わたしは「どんな」は「大日本帝国」であり「だれから」は「国民」から取り戻そうとしていることを確信するようになった。

1年前の2014年内閣総理大臣の年頭所感はわずか1700字程度のものだが、3回「取り戻す」が出てきた。まず「強い日本を取り戻す」、次に「強い経済を取り戻す」、最後に「誇りある日本を取り戻す」だった。安倍総理が「強さ」と「力」に固執していることがよくわかる。

その半年後の6月、チーム安倍は「日本再興戦略改定版」を閣議決定した。そのキーワードは「日本の「稼ぐ力」を取り戻す」だった。なんと品の悪い、えげつない言葉だろう。

また安倍内閣は、国民国家、民主主義国家の国民と国家の関係を逆転させようとしている。国家は国民のために奉仕するために存在する。国家は顧客満足度を最高にすべく活動し、それを前提に国民は税を払う。

ところが「稼ぐ力」は、競争力、技術革新、生産性などとセットになるが、国民一人ひとりが「稼ぐ力」を自分の課題として受け止めなければ明日はないという書き方になっている。そうは書いていないものの「総員一層奮励努力せよ」という言葉が透けて見えてくる。国民が国家のためにサービスを提供する。何とも恐ろしいことだと思った。

地方創生にせよ女性活躍推進にせよ、「国民が国家のために」という文脈で読む必要がある。たとえば女性活躍推進は、日本の成長力のため、未利用の人的資源の有効活用という文脈で語られており、女性の人権や性差別については一言も触れられていない。

安部は「すべての女性が輝く社会」とか「輝く女性」をキャッチフレーズにしている。輝くを英語でいえば「shine」だが、これを日本語読みにすれば「死ね!」だ。お国のために死ぬまで働けというのだろうか。

●おとなになる

教育の最大の課題は「子どもをおとなに育てること」だ。戸山高校では高1で教室に入った瞬間からおとなとして扱われた。

おとなと子どもの違いは「人の痛みがわかる」ことだ。おとなは、人の痛みを自分の痛みとして受け止められる。子どもに「もらい泣き」はできない。

これがチームアホノミクスをやっつける最大の武器になる。彼らは幼児性丸出しで幼児的凶暴性を身にまとっている。チームアホノミクスのリーダーは、あえていう必要はないが、安倍ともうひとり大阪のあの人だ。

●陰謀チーム

国民と国家を逆転させ、大日本帝国や富国強兵を再興しようというアホノミクスをいかに打ち倒せばよいのか。もちろんおとなの知性を武器にするのだが、具体的にどうすればよいのか。その鍵は平和のための「陰謀」、希望のための陰謀チームだ。

旧約聖書の言葉をもうひとつ紹介する。

「慈しみとまことはめぐり合い、正義と平和は抱きあう」

詩篇に出てくる言葉だ。何気なく読み飛ばしてしまいそうだが、心して読むと「慈しみとまこと」はめぐりあわず、すれ違うことに気づく。たとえばパレスチナ問題で、パレスチナの正義とイスラエルの正義はめぐり合わずすれ違う。正義と平和は「抱きあう」のでなく「いがみあう」のが現実の姿だ。それにもかかわらず「慈しみとまことはめぐり合い、正義と平和は抱きあう」ようにするのが、輝かしい知恵である。

すぐにでも、陰謀チームを身近の人とつくって、アホノミクスを阻止することを追及しよう。その際わたしたちを待ち構えてくれるのが日本国憲法である。

もう一人のゲストスピーカーの市川須美子さんは教育法の学者で、「日の丸・君が代裁判と戸山「教育」」という講演をした。

東京都教育委員会は、2003年10月に、卒入学式の国旗掲揚・国歌斉唱のやり方を細かく決め、職務命令に従わないものは処分する通達「10.23通達」を発出した。戸山で同期だったKさんなど3人の先生がわたしを訪れ相談を受けた。そのときひらめいたのが「いわゆる勤評長野方式における自己評定義務の不存在確認の訴訟だった」。10.23通達からわずか3か月後、予防訴訟が始まった。3人がまたたく間に200人の訴訟団になった。ただ当初弁護士も二の足を踏み、教育法学者からも「もし敗訴したらかえってマイナスになる」といわれた。ところが2006年9月の一審判決は完全勝訴だった。しかし控訴審以降、さまざまな日の丸君が代裁判で敗訴が続いた。その後2011年6月の最高裁判決で、外部行為の強制が「間接的には被強制者の思想良心を制約する」ものであることは認められ、等比級数的に処分が加算されることは違法とされた。

戸山で、「いろんな解答があってよい。大事なのは論理」ということを学んだ。いろんなかたちで戸山の教育は自分の底流となっている。

予防訴訟を考えたのも戸山の卒業生、原告にも戸山の関係者がおり、10.23通達後、支援する元保護者の運動をいち早く始めたのも戸山の関係者、卒業式委員長の生徒が「これ以上、先生をいじめないで下さい」と答辞でスピーチしたのも戸山、最高裁判決で少数意見を付けた判事も戸山の卒業生だったそうだ。たいした学校である。

☆10年前の2005年9月、同じスコットホールで「もうひとつの戸山祭」という集会が行われた。わたしは戸山の卒業生でも元保護者でもなかったが、誘われて参加した。

「戸山が『戸山』でなくなる?!」というタイトルの当時の資料が手元にある。

武藤先生は「戸山らしさはどのように形成されてきたか?」で戸山の歴史を話されたようだ。内容は「きらめく知性・精神の自由」のダイジェストだった。10.23通達や1947年の教育基本法、当時の「卒業式委員会だより」まで出ている。「黄色いリボン運動」という日の丸・君が代に反対の意思表示運動があったようだ。